La recaracterización del derecho es una herramienta importante para el método de la perspectiva de género. Con este último se advierten las desigualdades estructurales derivadas de las construcciones (los mandatos) de sexo, género y la orientación / preferencia sexual; porque ayuda a indagar en las razones por las que un grupo está subordinado a partir de esas características y su cruce con otras más.

Es una herramienta valiosa para estructuras sociales como el derecho que ha sido construido, históricamente, con una mirada indiferente a la diversidad de la realidad; con una mirada que parte de la falsa premisa de que esa realidad -y las personas que habitan en ella- es neutral y relativamente homogénea (con base en la idea de un sujeto universal).

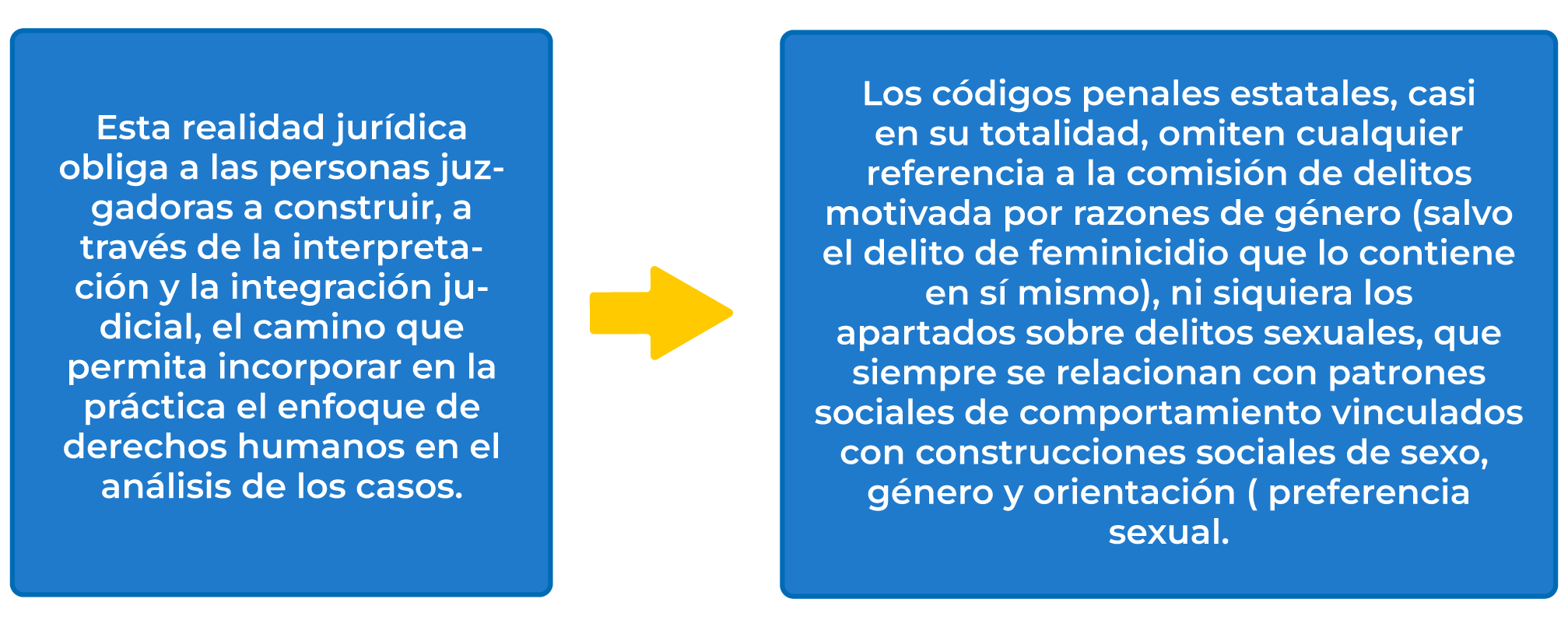

Tales condiciones provocan que numerosas disposiciones de un sistema normativo sean insuficientes para lograr la protección que requiere atender o, mejor aún, modificar las condiciones que propician aquellas desigualdades (las prácticas sociales estereotipadas).

Por ejemplo:

Esta realidad jurídica obliga a las personas juzgadoras a construir, a través de la interpretación y la integración judicial, el camino que permita incorporar en la práctica el enfoque de derechos humanos en el análisis de los casos, como puede apreciarse a continuación.

No es que los “casos tradicionales” dejen de serlo y se conviertan ahora en “casos de derechos humanos”; más bien, un caso que tradicionalmente se analizaba conforme a reglas de todo o nada -como una pensión alimenticia- debe acudir a formas distintas de interpretar y aplicar el derecho, con base en derechos humanos.

Esto implica usar las mismas herramientas para el análisis de casos incorporando una visión que permite ver la desventaja de género y atenderla. Esa visión es la perspectiva de género dentro del derecho y su incorporación ha propiciado que esas herramientas desarrollen nuevas dimensiones.

Examinemos un ejemplo:

Instrucción.

Da clic en las flechas para desplazarte por la información.

Recaracterización

Interpretar y aplicar los derechos humanos o las instituciones jurídicas en tales condiciones, sólo contribuye a reproducir las desigualdades en cuestión, cuando lo que debe procurarse es que el derecho sirva -en lo formal y operativo- a crear órdenes igualitarios.

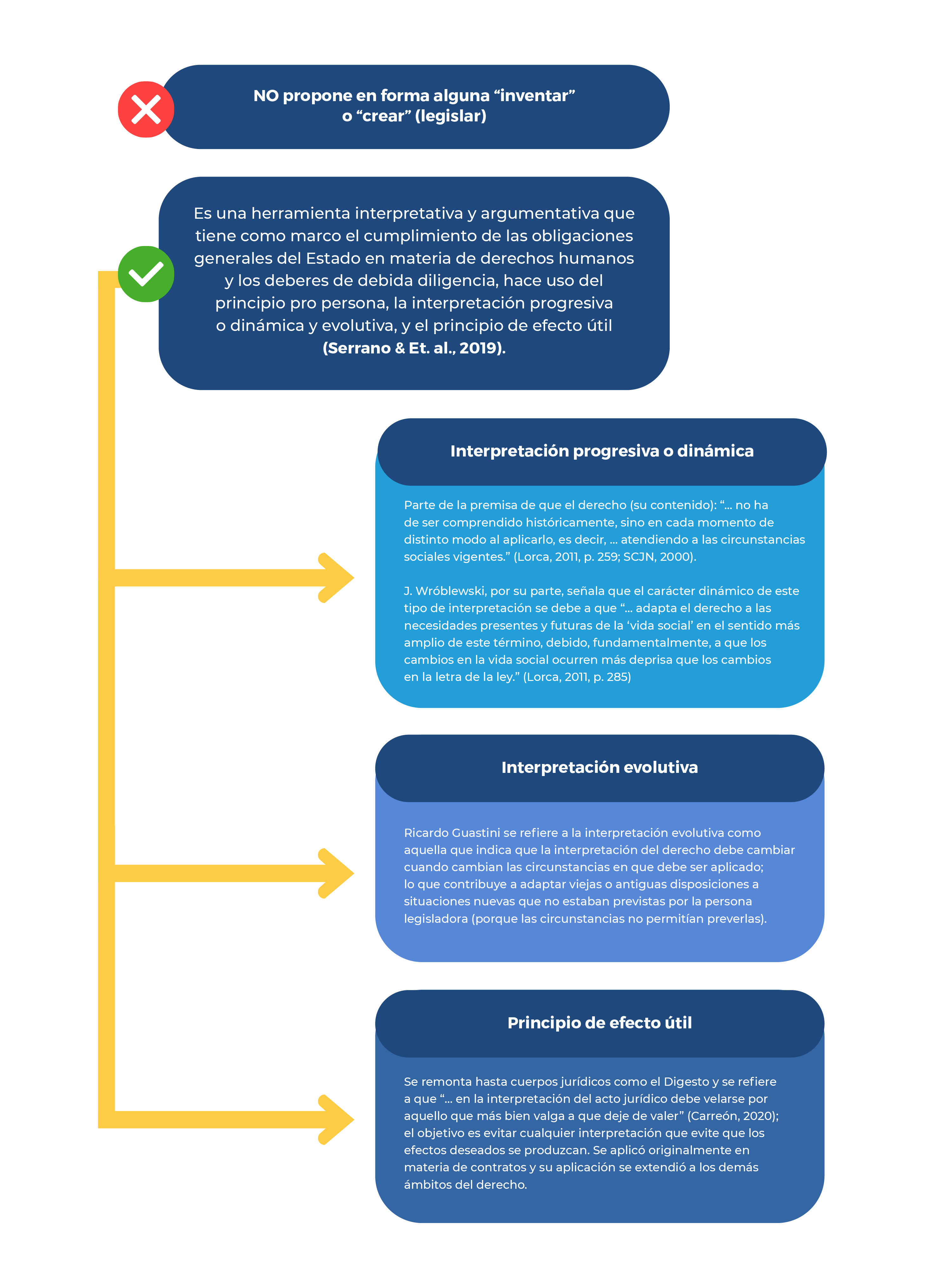

En estos casos, una herramienta jurídica que permite adecuar el derecho de modo que logre cumplir con lo que exigen los estándares de protección de los derechos humanos y sus correlativas obligaciones de debida diligencia, es la recaracterización.

Recaracterización

Es un ejercicio de interpretación que sirve para re-dimensionar los significados y alcances (en cuanto al tipo de situaciones a las que se aplican) de los derechos humanos y/o las instituciones jurídicas (Serrano & Et. al., 2019). Es una tarea que corresponde exclusivamente al poder judicial, en tanto solo éste tiene la potestad de “decir el derecho” (iuris-dictio).

Cuestionar la neutralidad y el impacto diferenciado del derecho para recaracterizar

Para efecto de cuestionar la neutralidad y el impacto diferenciado del derecho en la recaracterización, hay que observar los siguientes elementos.

Instrucción.

Da clic en las secciones para descubrir la información.

El derecho humano o la institución jurídica, tal como ha sido interpretada y aplicada tradicionalmente ¿prevé la influencia que tienen las construcciones sexo-genéricas y/o las de orientación / preferencia sexual en la situación o conducta que regulan?

El derecho humano o la institución jurídica, tal como ha sido interpretada y aplicada tradicionalmente ¿reproduce condiciones de asimetría de poder fundadas en mandatos sobre el sexo, el género y/o la orientación / preferencia sexual de las personas involucradas en un conflicto?

El siguiente esquema resulta útil para identificar algunas herramientas que permiten llevar a cabo la recaraterización.

Como se advierte en las definiciones estudiadas, estos elementos a los que acude la recaracterización del derecho permiten que éste cumpla con una función de transformación social.

La recaracterización, en el tema que nos ocupa, tiene como propósito interpretar el significado y alcance de los derechos humanos y las instituciones jurídicas, de manera que puedan proteger a personas que se encuentran en condición de desventaja.

Esa situación derivaría de las implicaciones que tienen los atributos y roles / funciones de género que se les asignan (o se han negado a asumir), con base en la diferencia sexual en que se les identifica, a partir de la clásica división binaria del orden social de género (mujer-hombre).

En tal sentido, para recaracterizar un derecho humano o una institución jurídica no es suficiente hacer una comparación entre la situación que tiene una persona respecto de otra (similitud / diferencia), propio de la igualdad en un sentido individual; sino que debemos profundizar el análisis del caso y preguntarnos por el origen de la desigualdad (en las prácticas y las estructuras sociales, en la reproducción de estereotipos y la forma en que se usan, etc.).

Ejemplo 1. La violación sexual como acto de tortura

Un ejemplo de recaracterización fue el que llevó a cabo la Corte IDH y que fue retomado por las decisiones de la SCJN al determinar que, cuando una violación sexual es intencional, causa severos sufrimientos físicos o mentales; y se comete con determinado fin o propósito, se subsume en un acto de tortura (SCJN, 2015c).

Se considera un ejercicio de recaracterización porque amplía el sentido de la figura de la tortura que se integra con esos tres elementos y que, interpretada de forma tradicional no podría dar cuenta que, en el caso de las mujeres por razones de sexo y género, se ha utilizado la violación sexual para llevar a cabo el acto de tortura.

Es importante señalar que todo ejercicio de recaracterización exige una argumentación sólida respecto a las razones por las que se reinterpreta el derecho o la figura en cuestión. Respecto a la violación sexual como acto de tortura, la SCJN argumentó lo siguiente:

“… la violación sexual constituye una experiencia sumamente traumática que tiene graves consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima "humillada física y emocionalmente", situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Por tanto, se colige que el sufrimiento severo de la víctima es inherente a la violación sexual, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas, pues es claro que las víctimas de tales actos también experimentan severos daños y secuelas tanto psicológicas, como sociales. Finalmente, por lo que hace al tercero de los requisitos, se desprende que la violación sexual, al igual que la tortura, tienen como objetivos, entre otros, intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. …” (SCJN, 2015c)

Ejemplo 2. Comisión por omisión u omisión impropia

A continuación, presentamos un video sobre el caso Julieta.

Instrucción.

Da clic en el video para reproducirlo.

Explicación vinculada al caso y a la recaracterización como parte del método para aplicar la perspectiva de género

Otro ejemplo de recaracterización se puede advertir en la figura de la “omisión impropia” o “comisión por omisión”, muy utilizada en conflictos jurídicos del ámbito penal para atribuir responsabilidad jurídica a las mujeres por “no haber reaccionado” ante distintas situaciones de violencia contra sus hijas e hijos.

La Primera Sala de la Suprema Corte refirió la obligación de juzgar el caso con perspectiva de género: confirmó la constitucionalidad de los elementos de la figura de omisión impropia o comisión por omisión; aunque también resolvió que tanto la acusación, como la condena de Julieta estaban basadas en el estereotipo que exige a las madres un comportamiento ideal, incluso heroico en la crianza de sus hijos e hijas.

En otras palabras, al aplicarse la figura de comisión por omisión no es están tomando en cuenta los factores de género que inciden tanto en el comportamiento de la persona (la supuesta inactividad), como en la forma en que éste se valora al considerarlas “garantes del bien jurídico y exigirles determinadas conductas (hasta niveles en los que se exigía a Julieta “haber sabido” que, si la agredía a ella, también agredía a su hija).

“En primer lugar, nos parece pertinente recordar que la consistente línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de impartición de justicia con perspectiva de género impide que la figura de comisión por omisión se aplique para reforzar estereotipos de género respecto al papel de las mujeres en el cuidado de los miembros de la familia y para conformar ese deber con estándares, expectativas y obligaciones en el límite de lo heroico respecto a lo que significa ser madre y la vocación incondicional de sacrificio que acompaña a este papel en el entendimiento social. Conductas heroicas que el derecho penal está impedido para exigir, pues, aun cuando se considere esas conductas como meritorias y aplaudibles, no pueden razonablemente imponerse bajo amenaza de sanción y mediante el recurso del Estado a su poder coactivo.” (Voto concurrente de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara)

Como se puede advertir la figura de la recaracterización es una herramienta útil para ampliar los efectos protectores del derecho e incorporar las experiencias específicas de personas y grupos cuyas características y condiciones de desventaja, no estaban previstas en sus figuras y regulaciones; en este sentido, es un claro ejemplo de aplicación del principio pro-persona.

Ahora, te invitamos a realizar la siguiente actividad la cual está basada en el caso de Melisa que leíste en la unidad 1 y 2.

Instrucción.

Da clic en el enlace para leer los hechos del caso. Al terminar contesta las preguntas propuestas.

Puedes recordar los hechos del caso dando clic en la siguiente liga

Salir

Salir